Wenn wir an Trauer denken, stellen sich viele Menschen einen klaren Weg vor. Zuerst kommt der Schock, dann die Wut, irgendwann die Verzweiflung und am Ende, so hoffen wir, die Akzeptanz. Ein Prozess mit Anfang und Ende, den man Schritt für Schritt durchläuft.

Dieses Bild kann Halt geben, besonders in einer Zeit, in der sich alles unsicher anfühlt. Das Modell der fünf Trauerphasen von Elisabeth Kübler-Ross hat deshalb für viele Betroffene große Bedeutung. Es erklärt scheinbar, warum wir fühlen, was wir fühlen, und vermittelt das Gefühl, dass es einen Ablauf gibt, an dem wir uns orientieren können.

Doch was passiert, wenn die eigene Erfahrung anders verläuft?

Wenn Trauer nicht geordnet, sondern unberechenbar erscheint?

Wenn sie sich mal leichter und dann wieder unendlich schwer anfühlt?

Viele Menschen erleben genau das. Sie erkennen sich in den fünf Phasen nicht wieder und beginnen, an sich zu zweifeln. Sie fragen sich, ob sie etwas falsch machen, ob sie noch „normal“ sind oder ob ihre Trauer zu lange dauert. Diese Unsicherheit kann die ohnehin schmerzliche Zeit noch schwerer machen. In meinen Blogartikel „Trauern ist nicht das Problem – Trauern ist die Lösung.“ gibt es dazu Impact, dass es kein richtig und kein falsch gibt.

Dabei ist genau das, was so verunsichert, oft ein ganz natürlicher Ausdruck von Trauer. Denn Trauer ist kein gerader Weg, sondern ein individueller, lebendiger Prozess. Sie verändert sich, sie bewegt sich, sie überrascht. Es gibt Tage, an denen sie kaum spürbar ist, und andere, an denen sie uns mit voller Wucht trifft.

Das Modell von Kübler-Ross ist ein wichtiger Meilenstein in der Geschichte der Trauerforschung, weil es erstmals Worte und Aufmerksamkeit für dieses Thema geschaffen hat. Doch es ist kein allgemeingültiges Gesetz. Ursprünglich wurde es aus der Begleitung Sterbender entwickelt und nicht aus der Beobachtung von Menschen, die einen Verlust betrauern.

Wenn wir beginnen, Trauer nicht als etwas zu sehen, das überwunden werden muss, sondern als Ausdruck von Liebe, dann öffnet sich ein Raum für Mitgefühl, Selbstannahme und Transformation.

In diesem Beitrag erfährst du, was hinter dem Modell von Kübler-Ross steckt, warum es so weit verbreitet ist und was moderne Forschung heute darüber weiß.

Einblick in ein klassisches Trauermodell

Das Fünf-Phasen-Modell von Elisabeth Kübler-Ross ist wohl eines der bekanntesten Modelle zum Thema Trauer. Entstanden ist es in den 1960er-Jahren – nicht durch klinische Studien, sondern durch rund 200 Interviews, die Kübler-Ross mit Sterbenden führte.

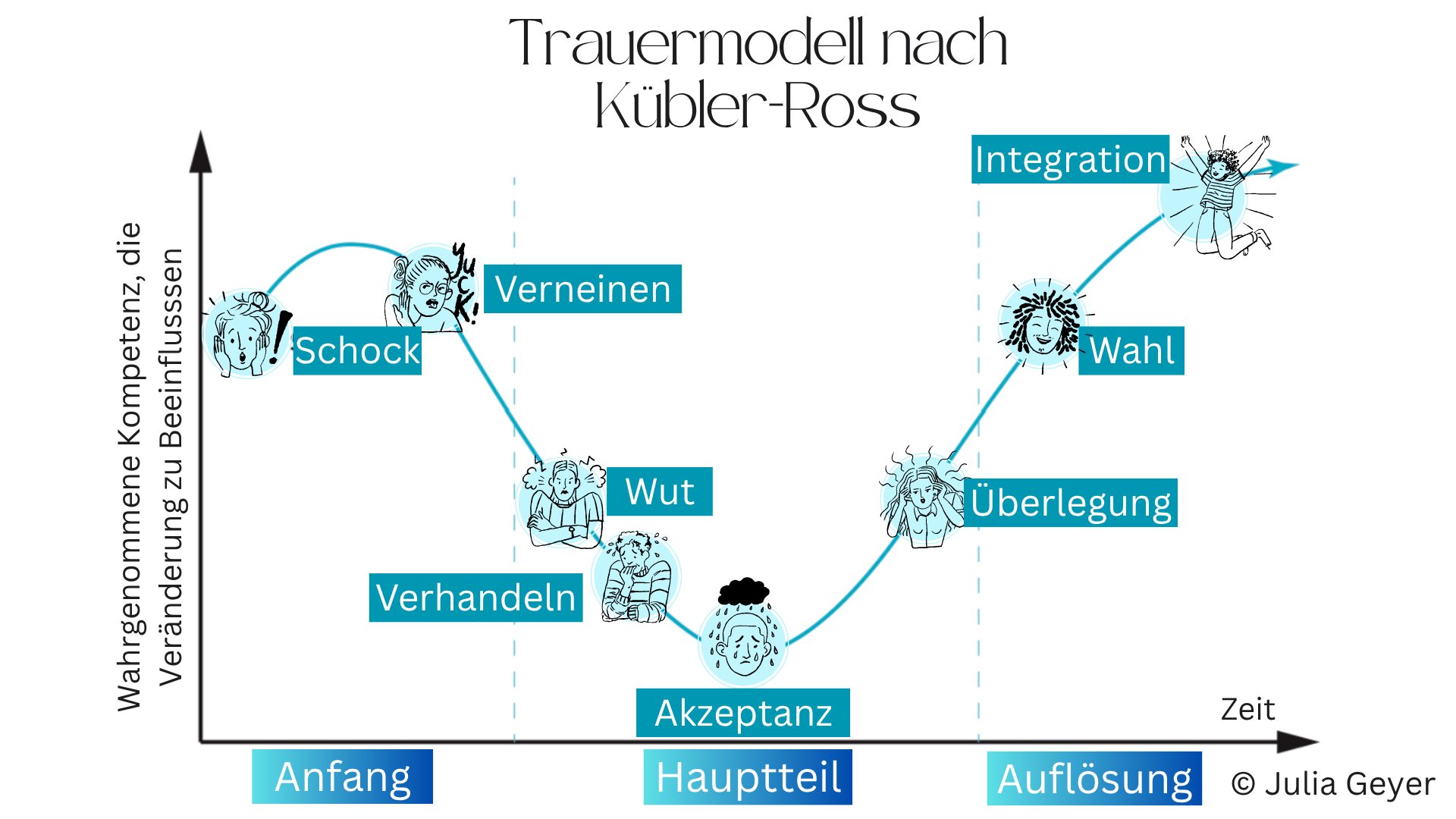

Aus diesen Gesprächen leitete sie fünf Phasen ab, die sie als universellen Prozess verstand:

- Nicht-wahrhaben-wollen / Verleugnung

- Wut

- Verhandeln

- Depression

- Akzeptanz

Nach Kübler-Ross durchlaufen Menschen diese Phasen nacheinander – jede müsse vollständig „durchgearbeitet“ werden, bevor die nächste beginnen könne.

In der Praxis beobachten viele Fachkräfte tatsächlich ähnliche Gefühle bei Trauernden. Doch die aktuelle Forschung zeigt ein anderes, viel individuelleres Bild:

Trauer folgt keinem linearen Ablauf. Sie ist kein klarer Weg mit fünf Stationen, sondern eher ein Meer mit Wellen – mal hoch, mal ruhig, manchmal überraschend still.

Warum das Modell trotzdem wichtig ist

Trotz wissenschaftlicher Kritik hat Kübler-Ross’ Arbeit einen großen Wert:

Sie hat das Thema Sterben und Trauer in eine Zeit gebracht, in der beides in der Gesellschaft kaum besprochen wurde.

Ihr Modell hat vielen Menschen Worte für etwas gegeben, das vorher sprachlos machte.

Aber: Wenn wir glauben, Trauer müsse „richtig“ verlaufen, kann das zu neuen Belastungen führen.

Viele Betroffene erleben ihre Trauer als chaotisch, nicht einzuordnen – und fühlen sich dadurch falsch oder hilflos.

Das kann zusätzlich Schmerz auslösen, weil sie denken, sie „funktionieren nicht richtig“.

Dabei ist genau das Gegenteil wahr:

Trauer ist so einzigartig wie die Beziehung, die wir verloren haben.

Manche erleben an einem Tag alle fünf Phasen gleichzeitig. Andere fühlen gar keine Wut, dafür tiefe Erschöpfung.

Das ist völlig normal.

Wie ich in der Praxis damit arbeite

In meiner Beratung begegnen mir Menschen, die verunsichert sind, weil sie sich in diesem Phasenmodell nicht wiederfinden.

Gemeinsam schauen wir, was ihre ganz persönliche Trauerform braucht: Ruhe oder Bewegung, Austausch oder Rückzug, Struktur oder freien Raum.

Es geht nicht darum, Phasen zu „erledigen“, sondern um einen behutsamen Prozess des Annehmens und Integrierens.

Ein Klient beschrieb es einmal so:

„Ich dachte, ich müsste meine Trauer irgendwann abschließen. Heute weiß ich, dass sie einfach Teil meines Lebens geworden ist – und das fühlt sich friedlicher an.“

Solche Momente zeigen, dass Transformation nicht linear verläuft, sondern in feinen, stillen Schritten geschieht – oft unbemerkt, aber spürbar.

Was die Forschung heute sagt

Neuere Untersuchungen – etwa von Trauerforscher Georg Wagner (2013) – zeigen, dass Trauersymptome im Laufe der Zeit asynchron abnehmen, während die Akzeptanz des Verlusts graduell zunimmt.

Das heißt: Wir wachsen mit der Zeit hinein in das, was geschehen ist.

Nicht, weil wir vergessen, sondern weil wir lernen, mit dem Verlust zu leben.

Deshalb ist es so wichtig, Trauer nicht zu pathologisieren oder in starre Modelle zu pressen, sondern sie als lebendigen Prozess zu verstehen.

Du willst dich deiner Trauer behutsam annähern?

Wenn du das Gefühl hast, festzustecken oder deine Trauer besser verstehen zu wollen, begleite ich dich gerne ein Stück auf deinem Weg.

In einem sicheren, wertungsfreien Raum darf alles da sein – Schmerz, Wut, Stille, aber auch erste Momente von Frieden.

Hier kannst du mehr über meine Begleitung erfahren und einen Termin vereinbaren:

Mehr zur Beratung für Trauernde bei Julia Geyer

Fazit

Kübler-Ross hat uns einen wichtigen Impuls gegeben, über Trauer zu sprechen.

Doch heute wissen wir: Trauer ist kein festes Schema, sondern ein individueller, lebendiger Prozess.

Und manchmal ist das Beste, was wir tun können, einfach zu sagen:

„Ich bin hier. Ich fühle. Ich lebe – jetzt.“